Der Teufel

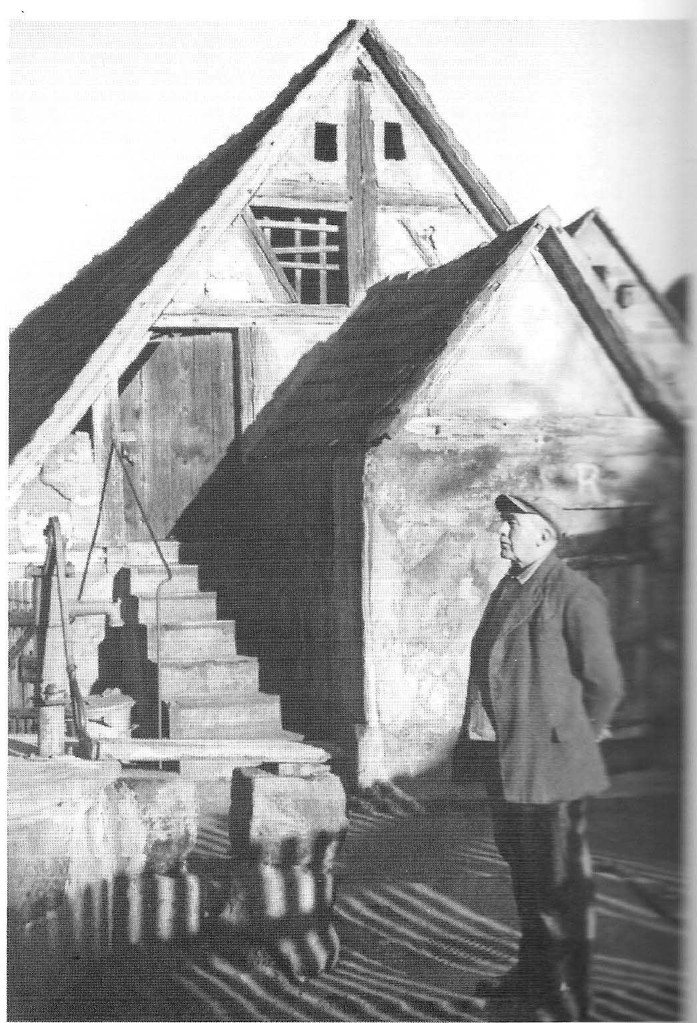

Das kleine Haus wurde wahrscheinlich im 18. Jahrhundert erbaut. Einst war es die Wohn- und Arbeitsstätte eines Schmieds – das letzte Gebäude an dem Straßenzug, der am Fluß entlang zur stolzen Kirchenburg des Marktfleckens führte. Jetzt verbindet das Häuschen die aneinander gereihten älteren Gehöfte und Bürgerhäuser mit der neuzeitlichen Bebauung entlang der Hauptstraße. Doch es will dabei nicht auffallen, duckt sich mit seiner Traufseite neben die Straßen-Regenrinne aus Katzenkopf-Buckelquadern, versteckt sich fast hinter bröckelig-mausgrauem Verputz und unter einem weit herunter gezogenen Dach. Aus tiefen Mauerlaibungen schauen kleine, geteilte Fensterscheiben-Gesichter mit welligen Glasaugen, manche noch dazu von Gitterstäben verschattet… Über das Dach hinaus ragen zwei schlanke Schornsteine: sie flankieren das einzige sichtbare Attribut der Moderne: den Dachständer der Stromleitung mit seinen weißen Isolatoren.

Hinter dem Häuschen führt eine mit schwarzen Basaltsteinen geschotterte Gasse vorbei, sie biegt scharf um die Hausecke und mündet an der linken Giebelseite in die Hauptstraße. Ein mannshoher „auf Durchblick“ gezimmerter Holzlattenzaun setzt an der Hauskante mit dem angelehnten Prallstein an und grenzt ein weitläufiges Areal gegen die vorbeiführende Gasse ab: Blumendreieck und Gemüsegarten, Vorplatz mit Brunnen und Handpumpe, die lang gestreckte niedrige Fachwerkscheune mit ihrem Treppenaufgang, daneben den Portalbau des düsteren, muffigen Kellergewölbes sowie Holzschuppen und Klohäuschen aus dunkel verwitterten Brettern. Am Plumpsklo und der stinkenden Fäkalgrube vorbei geht es weiter in den großen, leicht ansteigenden Wiesen- und Obstgarten, der von Scheunenmauern und dem Lattenzaun umrahmt wird.

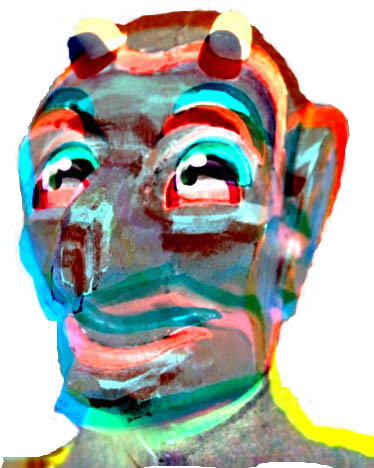

Haus und Anwesen sind die Kinderstube des modernen Ritters. Hier und im dörflichen Umfeld verbringt er die meiste Zeit seiner ersten zehn Lebensjahre. Hier lernt er aber auch ein neues, böses, Furcht einflössendes Wesen namens Teufel kennen. Das hatte sich ihm zuerst in einer Kasperletheatervorstellung im Kindergarten gezeigt. Als die Puppenspieler beim Kindergarten-Gastspiel Kaspar, Gretl, Polizist, Krokodil und die Figur des Teufels lebendig werden ließen, hatte eben dieses schwarze, menschenähnliche Tier mit den Hörnern und dem Pferdefuß bereits tiefe Angst in ihm geweckt… Und dann schien es so, als ob das Böse ihn sogar verfolge! Im Haus! Fratze und Gestalt des Gehörnten tauchten urplötzlich aus der Dunkelheit auf und erschreckten ihn beinahe zu Tode – immer wieder abends im stockfinsteren Hausflur, der kein elektrisches Licht besaß, durch den er hinaus musste mit der Taschenlampe auf das Plumpsklo…

Aus der Sicht des Erwachsenen erscheint das Haus in vieler Hinsicht als ein idealer Erscheinungsort für Luzifer, den Engel der Finsternis. Die örtlichen Gegebenheiten lassen den Schluss zu, dass an seiner Stelle schon mindestens ein älterer Vorgängerbau mit einer eigenen Vergangenheit gestanden hatte. Möglicherweise handelte es sich dabei um ein großbäuerliches Anwesen, zu dem bereits eine Schmiede gehörte. Im Häuschen aus dem 18. Jahrhundert hatte die Schmiedetradition jedenfalls bis in die 1950er Jahre überlebt: ein Drittel der Grundfläche beanspruchte der alte Hauseigentümer Knorr immer noch für sein Handwerk.

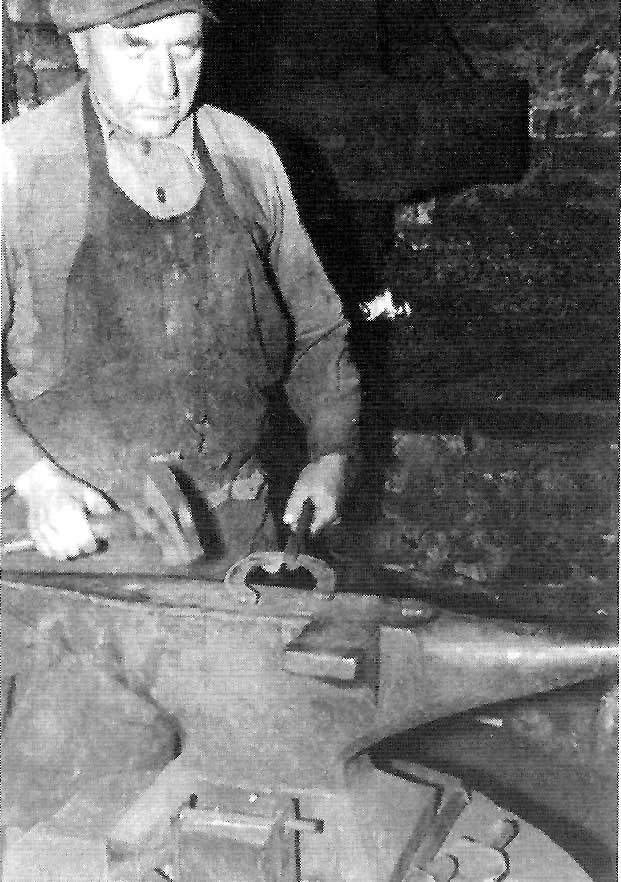

Dort, auf der anderen Seite des Hauses, wo der große Schleifstein aufgestellt war und die Ketten an der Wand hingen, ging es für das Kind in eine andere Welt. Sie wirkte gleichzeitig anziehend und abstoßend. Der Erwachsene würde sagen, dass diese Welt archaisch und damals schon fast ausgestorben war: Anfangs noch wöchentlich, dann immer seltener brachten die wohlhabenden Bauern aus dem Ort ihre Arbeitspferde zum Beschlagen. Dann fauchte und zischte die Esse, Flammen und Rauch züngelten aus dem Schornstein, wuchtige, klingende Hammerschläge ließen Funkenregen aus rot glühendem Metall sprühen. Wenn im letzten Arbeitsschritt die Hufeisen angepasst wurden, dann rasselten die Ketten, schnaubten und wieherten die Pferde, mischten sich Wasserdampf und der beißende Geruch verbrannten Horns… Eine Szenerie, die dem Kind die Existenz des Teufels im Haus nur noch glaubwürdiger erscheinen ließ.

Das alte Gemäuer hatte es aber auch sonst in sich: Die elterliche Wohnung im Erdgeschoß bestand in den ersten Jahren nur aus zwei Zimmern auf der linken Seite des Hausflurs. Wenn man von außen kommend in den Flur trat, befand sich rechts gleich der Absatz der ausgetretenen, knarrenden Holztreppe, die ins Dachgeschoß führte. Hinter dem Treppenaufgang lag noch ein Zimmer, das von der Fee Tante Else belegt war. Im Obergeschoß gab es unter den verbretterten Dachschrägen links ebenfalls zwei Zimmer, rechts führte eine Holztür in das Dachbodenabteil über der Schmiede. Hier waren Muff, Staub, Mäuse und Spinnen zu Hause und teilten sich das aus einem schmalen Giebelfensterchen einfallend Schummerlicht mit Gerümpel, Kisten und alten Ziegeln. In jeder Wohnung gab es gerade einen Wasserhahn – aus dem noch dazu nur kaltes Wasser kam. Das Brunnenwasser verwendete man meist nur zum Waschen und zum Gießen des Gartens. Zum Heizen und für warmes Wasser gab es den Herd in der Wohnküche und einen Kanonenofen. In kalten Wintern waren die Wände innen mit Raureif bedeckt, selbst wenn der Ofen die Nacht hindurch gebrannt hatte. In solchen Zeiten froren dann meist auch die Wasserleitungen ein und mussten mit Lötlampen mühsam wieder aufgetaut werden. Sommer wie Winter gönnte man sich lediglich Samstagabend den Luxus eines Bades. Dazu wurde auf dem Herd in einem großen Kessel Wasser erwärmt und dann in eine Zinkwanne gegossen. Erst musste das Kind rein. Dann wurden Decken aufgespannt und die Erwachsenen badeten. Im Winter war neben dem täglichen Feuermachen, Nachschüren, Asche ausleeren und Brennmaterial herbeischaffen vor allem der Gang zum Aborthäuschen bei Schnee und Eis besonders lästig. Tagsüber mochte das ja noch gehen – aber nachts wurde es zur Zumutung. So verfiel die Hausgemeinschaft darauf, das „kleine Geschäft“ in Nachttöpfe oder Eimer zu verrichten, die dann morgens geleert wurden.

Auch bei den alten Müllers, die unterm Dach wohnten, verfuhr man so. Das Kind war dort oben öfter zu Besuch und bekam hin und wieder auch etwas ab vom frühen Abendmahl der armen Alten, das häufig nur aus Kartoffeln und Brathering bestand. „Opa Müller“ war einst ein hoch angesehener Kutscher und Fuhrmann gewesen. Sein ehemaliges Prestige und sein ungebrochener Berufsstolz zeigten sich in einem graugelben, dicht wuchernden Schnurrbart, den er gut in Form hielt und gelegentlich auch aufzwirbelte. Zudem besaß er stahlblaue Augen unter den buschig-grauen Brauen, die zwischendurch lustig-verschwörerisch aufblitzten. Diese beiden Merkmale waren es, die das Kind so beeindruckten. Die hagere, gekrümmte, traurige Gestalt des Alten mit schlotternden Hosen, schütterem Haupthaar und gelben Zahnstümpfen übersah der Junge. Und erst recht, wenn „Opa Müller“ abends in der dämmrig-düsteren Stube von seinen Abenteuern als Fuhrmann erzählte. Das tat er fast immer, wenn der Junge zu erkennen gab, dass er nicht bald wieder gehen musste. Erst bekam der Kleine seine Portion vom Abendessen ab, dann ließ sich der Alte von seiner kleinen, zart und zerbrechlich wirkenden Frau den Bierkrug bringen und stopfte sich ein Pfeifchen. Das auffallendste an Frau Müller war, dass sie wie die Dienerin des Alten auftrat, kaum sprach, sich meist im Hintergrund hielt, aber immer zur Stelle war, wenn er einen Wunsch hatte. Je länger Müller erzählte, desto durstiger wurde er. Zudem mischten sich dann eigene Erlebnisse mit allerlei Schnurren, Märchen und Gruselgeschichten.

So konnte es sein, dass er erst über durchgehende Pferde, umgeworfene Wagen und von der Ladung erschlagene Fuhrleute berichtete, dann auf die besonderen Umstände zu sprechen kam, unter denen er hoch stehende Adelspersonen gefahren und welche Trinkgelder diese aus Dankbarkeit gegeben hatten, um schließlich bei den haarsträubendsten, schlimmsten Erfahrungen der Fuhrleute zu landen: Wenn sie um Mitternacht über Kreuzwege fahren mussten und damit entweder den Tod oder den Teufel oder andere bösartige Geister heraufbeschworen…

Wenn wunderte es also, wenn der Junge im dunklen Hausflur da immer wieder den Teufel aus dem Stiegenschatten hervorspringen sah und sich fast zu Tode erschreckte. Er weigerte sich schließlich sogar, nachts alleine auf den Flur zu gehen, weil dabei sein erster Blick unwillkürlich auf den Treppenwinkel fiel, den der Teufel anscheinend zu seinem Stammplatz gemacht hatte. Die Eltern schienen besorgt. Nachdem er eine Zeit lang nachts bei ihnen schlafen durfte, nicht mehr so häufig und so lange bei den Müllers blieb und erklärt bekam, dass es den Teufel nur in Form von Handpuppen, Masken und anderen Verkleidungen gab, hinter denen sich Menschen versteckten, da beruhigte er sich nach und nach. Und auch die Teufelserscheinungen verschwanden nach einiger Zeit. Allerdings traten nun andere schemenhafte Geistwesen auf, die der Teufel wohl als seine Vertreter geschickt hatte. Die ließen ihn immer dann keinen Schlaf finden, wenn die Eltern mal ausgegangen waren und er nachts alleine in seinem Bett lag. Da hörte er sie dann wispern und knurren und poltern und sah Schatten über die Wände huschen, bis er vor lauter Angst die Bettdecke über den Kopf zog, darunter zitternd und weiter lauschend. Dort hörte er den Wecker ticken und viertelstündlich die Turmuhr der nahen Kirche schlagen; wenn die Luft knapp wurde, öffnete er wenigstens einen Spalt der Bettdecke, beruhigte sich langsam, konzentrierte sich auf die Motoren- und Reifengeräusche der draußen auf der Hauptstraße vorbeifahrenden Autos, deren Scheinwerferlicht dann durch die Ritzen der geschlossenen Fensterläden in Streifen über die Zimmerdecke wanderte. Er schlief selten ein, bevor die Eltern nach beinahe unerträglich lang erscheinender Abwesendheit endlich wieder da waren…

Mehr als 15 Jahre vergehen.

Aus dem Jungen ist ein Knappe geworden, ein Bänkelsänger und Troubadour. In tiefer Nacht eilt er von Wein und Weib leicht berauscht auf Schusters Rappen heimwärts. Von der Taverne, in der er trank und sang, bis zu seinem neuen Zuhause, in dem er nun mit Eltern, Schwester und Großeltern lebt, sind es etliche Meilen. Nachtkälte und schneller Gang machen ihn bald wieder nüchtern. Beim Siedlerhaus der Eltern angekommen, stürmt er die Kellertreppe hinunter und schließt die Tür auf. Seit einiger Zeit hat er nun ein eigenes Zimmer im Keller, gleich neben dem Lagerraum für die Kohlen und der Waschküche. Voller Vorfreude auf sein bequemes Bett und baldigen Schlaf öffnet er die Tür seines Zimmers, knipst das Licht an – und prallt zurück angesichts dessen, was er vor sich sieht:

Vier Meter entfernt von ihm an seinem Schreibtisch – da sitzt – der Teufel!!! Der alte Bekannte aus den Kindertagen im Schmiedehaus. Die ganzen Jahre über hatte er kein einziges Mal mehr an den gedacht. Doch nie war der Spuk lebendiger, nie näher und beängstigender als jetzt! Das Klischee hat den Schreibtischstuhl zur Seite gedreht, grinst ihn halb über die zottelige Schulter hinweg feixend an, trommelt mit den Klauen einer Hand auf der Schreibtischplatte und wippt mit dem übergeschlagenen Pferdefuß. Das Wesen gibt keinen Ton von sich – doch der höhnisch-herausfordernde Ausdruck seiner Fratze sagt alles: „Du wolltest damals nichts mehr von mir wissen. Na schön, da hab ich halt ein paar Jährchen gewartet… Aber jetzt war’s an der Zeit, dir eine Lektion zu erteilen! Sieh wie du zusammenzuckst und erschrickst, wie die Panik dich packt und du erkennst: Luzifer lebt – und heute warnt er dich, ihn zu verleugnen!“