Fromm und Frei: die wilden Kinderjahre

Schon im jüngeren Kindesalter war ich sehr empfänglich für das Spirituelle. Meine katholische Großmutter erschien mir sehr tapfer, wenn sie nachts bei einem heftigen Gewitter aufstand, eine Kerze anzündete und zur Mutter Gottes um Beistand betete. Nach meinen Teufelserlebnissen flüchtete ich geradezu in den Schutz der Religion gegen die bösen Mächte des Lebens. Ob ich das Beten von der Großmutter, von meiner Mutter oder aus dem Kindergarten übernahm, kann ich heute nicht mehr sagen. Jedenfalls betete ich regelmäßig vor dem Einschlafen im Bett und bat den "Lieben Gott" auch um das Wohlergehen meiner Eltern und Großeltern. Irgendwann ging ich in den sonntäglichen Kindergottesdienst. Dort imponierte mir der Lektor, der uns auf der ersten Empore der Kirche Sonntag für Sonntag Jesusgeschichten erzählte. Einerseits fand ich den Mann sehr sympathisch - er war immer gut rasiert und hatte ein "Grübchen" in seinem ausgeprägten Kinn - andererseits aber auch ziemlich weich und irgendwie unmännlich, weil er eine so sanfte, friedfertige Aura ausstrahlte und dazu in einer irgendwie salbungsvollen, leisen Stimme sprach. Ein wenig kam er mir selbst sogar so vor wie Jesus...

Beim Hören der Gleichnisse und Wundertaten Jesu versuchte ich mir das Land vorzustellen, in dem das alles geschehen sein sollte. Da musste es Berge, Palmen, den Fluss Jordan, den See Genezareth und Städte wie Bethlehem, Nazareth und Jerusalem geben... Klischeebilder davon - und ebenso vom Aussehen der handelnden Personen - bekamen wir nach meiner Erinnerung von Zeichnungen in den Kindergottesdienstblättchen, die unser "Lehrmeister" verteilte. Dass Jesus ja Jude gewesen war erfassten wir Kinder natürlich nicht. Und so brachte ich auch die Radiosendung am Freitagabend gar nicht in Verbindung mit ihm, die mein Vater eine Zeit lang regelmäßig hörte, und die auch mich sehr ansprach: die Sabbatfeier der Israelitischen Kultusgemeinde München mit Rabbiner Baruch Graubart und den hebräischen Gesängen eines begnadeten Kantors. Timbre und Tenor seiner mächtigen Stimme schlugen mich in ihren Bann und weckten ein unbestimmtes tiefes Mit-Gefühl - ohne dass ich auch nur ein Wort der Liturgie verstand.

In unserer evangelischen Kirche Sankt Peter und Paul herrschte eine eindrucksvolle, aber auch fast heimelige Atmosphäre. Von unseren Kindersitzplätzen auf der ersten Empore hatte ich einige "Studienobjekte" im Blickfeld, die mir nach und nach richtig vertraut wurden. Da waren die großen Figuren von Petrus, Paulus und Laurentius im Altarschrein und die Relief-Figuren in den Flügeln, von denen mich zwei besonders ansprachen: der Nürnberger Stadtheilige Sankt Sebald als Pilger mit dem Kirchenmodell in der Hand - und mehr noch der in goldenem Harnisch gerüstete Drachen-Teufelstöter Ritter Sankt Georg. In meinen Augen hatte er das Reptil zwischen seinen Füßen mit seiner Lanze und dem Schwert bereits erledigt und nun zuckte das Ungeheuer gerade noch im letzten Todeskampf...

In einer Wandnische stand eine kleinere, wunderschön gearbeitete und bunt bemalte Skulptur der Maria als Königin mit Krone und Szepter und dem Jesuskind auf dem Schoß. Schräg hinunter blickend sahen wir die überlebensgroße Figur des Moses, der sich wie eine Säule die verschnörkelte Kanzel aufgeladen hatte. Über seinem Kopf hingen silberne Traubenbündel; er war prächtig bunt gewandet und trug seltsamerweise eine Art roter Gamaschen über nackten Füßen. Mit dem linken ausgestreckten Arm stützte er die auf dem Boden stehende Gesetzestafel.

Später besuchten wir auch den regulären Sonntagsgottesdienst, blieben aber immer auf unserem Kinderstammplatz auf der Empore. Wieder einige Jahre später, nachdem ich nicht mehr regelmäßig zur Kirche gegangen war, wurde der Gottesdienstbesuch aber sogar zur Pflichtveranstaltung. Da mussten wir gleich in die vordersten Bankreihen im Erdgeschoß der Kirche wechseln: ab dem Lebensalter 13, als wir zu so genannten Präparanden und schließlich zu Konfirmanden wurden. Im Religionsunterricht in der Schule bekam ich zwar meistens eine Eins; aber den religiösen Kirchendrill, dem wir nun zwei Jahre lang ausgesetzt waren, den mochte ich überhaupt nicht. Ich sah keinen rechten Sinn im ständigen Auswendiglernen herunterzuleiernder katechetischer und liturgischer Texte. Die personifizierte Ursache dieser Unzufriedenheit war der damalige Gemeindepfarrer, der uns auch Religionsunterricht erteilte. Während des Zweiten Weltkriegs war er Militärgeistlicher gewesen - und offenbar ein sehr soldatischer, wenig friedfertiger. Diese Geisteshaltung hatte er zu unserem Leidwesen beibehalten. Dabei wirkte er schon durch seine stattliche Größe, seinen massigen Körperbau, einen dicken fränkischen "Klößkopf", der oft rot angelaufen "unter Dampf" stand, und eine stets ernste Miene nicht gerade sympathisch. Zu allem Überfluss litten er und wir auch noch unter seiner sehr feuchten Aussprache... Aus meiner heutigen Sicht fällt mir auf, dass wir weder über die Ortsgeschichte noch über die Kirchengeschichte Brucks angemessen unterrichtet wurden - obwohl es dazu genügend spannenden Lehrstoff mit vielen Besichtigungsobjekten und Baudenkmalen gegeben hätte. Auch die Existenz einer Judengasse am Ort blieb völlig unerklärt. Heute würde ich sagen, dass das Thema damals tabu war - gerade unter dem damaligem Pfarrer. Weiterhin bemerkenswert:

Keiner der evangelischen Nachfolgepfarrer hat bisher den ökumenischen Dienst für nötig empfunden, der jüdischen Gemeinde in Bruck zu gedenken und sich um die Aufarbeitung ihrer Geschichte zu kümmern. Immerhin hatte sie einst einen Bevölkerungsanteil von 15 Prozent und bestand mehr als 300 Jahre.

Mehr zur einstigen Jüdischen Gemeinde Bruck.

Informationen zur Brucker Kirche.

Doch nun zurück zu den unbeschwerten Kindertagen - und den Freiheiten, die wir damals genossen:

Vom Frühjahr bis in den Herbst streiften wir oft durch die Regnitzauen auf der westlichen Flußseite, wo es immer wieder Neues zu entdecken gab. Besonders anziehend wirkten die großen Holz-Schöpfräder entlang der Regnitz, die mit vielen angebauten Fässchen das Flusswasser in ein ausgedehntes Bewässerungs-Kanalsystem förderten. Entlang der kilometerlangen Halbröhren aus Ton und Beton gab es Sperrschieber und Abzweige, womit das Wasser gezielt auf bestimmte Wiesenareale geleitet werden konnte. Damals wanderte man dort noch durch Blumenwiesen, die uns heute geradezu paradiesisch erscheinen würden. Im Frühsommer reichte uns Kindern das Gras bis zur Brust - und dazwischen blühte es in allen Farben und Formen: Margeriten, Gänseblümchen, Vergißmeinnicht, Nelken, Leberblümchen, Glockenblumen, Hahnenfuß, Schafgarbe, Wasserminze, Dotterblumen... unmöglich die ganze Pracht zu benennen.

Entlang eines Trampelpfads am Regnitzufer stießen wir im Sommer oft auf niedergedrückte Grasflächen und die eindeutigen Hinterlassenschaften nächtlicher Schäferstündchen von Liebespaaren: gebrauchte und liegen gelassene Präservative, die damals nur "Pariser" genannt wurden. Auf diese Weise lernten wir wieder eine Lektion in dem geheimnisvollen Fach der körperlichen Liebe zwischen Mann und Frau. Denn für uns gab es keinerlei Aufklärung. Irgendwie schien das Thema Sexualität damals ganz tabu zu sein. So vermieden es meine Eltern zum Beispiel, sich nackt vor mir zu zeigen. Weil damals so eine verdruckste Verschleierungsmoral um Geschlechtsteile und den Geschlechtsverkehr herrschte, wurden diese Dinge für uns um so interessanter. Einer wahrhaft archaischen Aufklärungsform begegneten wir immer, wenn wir bei uns durch die Gasse gingen. Dort war an einer Sandstein-Scheunenwand ein längliches Dreieck mit einem Vertikalstrich am unteren Ende eingeritzt. Diese Darstellung erinnerte mich prompt an die weiblich-kindliche Anatomie, die ich bei der Enkelin der Urgroßmutter immer mal wieder zu sehen bekommen hatte. Das war also klar. Aber das dort unter dem Dreieck eingeritzte Wort verwirrte mich doch etwas: "Fotze"? Ich kannte nur den Vulgärausdruck "fotzen". Das hieß aber doch "jemand verhauen"... Offenbar gab es da doch noch eine Doppeldeutigkeit... Und schon hatte man wieder was dazugelernt.

Ähnlich war es mir auch mit einer anderen Sache gegangen. Da war mein Freund Stefan gekommen und hatte gesagt: "Komm mal mit auf unseren Dachboden. Ich zeigt dir mal das, was mir der Hansi gezeigt hat". Ganz gespannt ging ich mit hinauf auf den Dachboden im Nachbarhaus. Dort sagte er zu mir: "Schau mal her und mach es mir nach" Er öffnete sein Hosentürchen, holte sein Zipfelchen heraus und rubbelte daran herum. Ich machte es nach - rubbelte und fragte so etwas wie: "Warum machen wir das?" Er antwortete so etwas wie: Wenn man so mit dem Zipfel macht, dann kommt vorne was raus!" Also rubbelte ich weiter. Als wir das eine Zeit lang gemacht hatten, kam aber nichts heraus - weder bei ihm noch bei mir. Außerdem war es kalt in dem zur Ostseite offenen Dachraum und das Zipfelchen ganz klein und gefühllos. Also packten wir wieder ein. Irgendwie hatten wir etwas ausprobiert. Ob wir auch was gelernt hatten, blieb einfach offen....

Bei der wichtigsten Angelegenheit überhaupt habe ich aber selbst die Initiative ergriffen. Weil ich endlich wissen wollte, wie das geht: das "Ficken". So jedenfalls hieß unsere Benennung für das, was Mann und Frau da "untenherum" miteinander machten. Genaueres wusste man allerdings nicht. Deshalb entstand bei mir der Gedanke, das ich das doch mal ausprobieren könnte. Als passende Partnerin kam mir die kleine Gerdi in den Sinn, die Schwester meines Freunds Karl. Also bat ich ihn, sie doch zu fragen, ob sie nicht mal mit mir "ficken" wollte. Schneller als ich es je erwartet hätte, kam er schon zurück und teilte mir mit, dass Gerdi einverstanden sei. Ich solle halt mal schnell zu ihr rüber gehen. Gerdi erwartete mich schon - vielleicht weil sie genauso gespannt auf die Erfahrung war wie ich... Wir wussten, dass man so was nicht in der Öffentlichkeit macht. Deshalb schlug Gerdi vor, dass wir in den Hühnerstall gehen sollten. Dort angekommen, kamen wir gleich im Stehen zur Sache: Ich hielt mein Gliedchen an ihren kleinen Venushügel - dann drückten wir beide ein bisschen - schon fertig! Für mich war das ein Rätsel, wie man um eine derartige Lappalie so ein Getue machen konnte...

Nachdem diese Erfahrungen und Schnellkurse mal gemacht waren, konnte man sich wieder unbeschwert den wirklichen Freuden und Abenteuern des Lebens zuwenden. Und davon gab es eine ganze Menge. Wir durchwateten beispielsweise die Regnitz an einer Stelle vor und nach der Brücke. Und auch das Nebenflüsschen Aurach an dessen Einmündung in die Regnitz. Manchmal war mir dabei schon etwas blümerant zumute. In der Regnitz trat man auch bei flacherem Wasserstand hin und wieder in so genannte Gaulslöcher. Das bedeutete, dass man darin verschwand - und sich nun strampelnd-hüpfend mit Armschwung-Unterstützung wieder heraus auf höheren Boden retten musste. In der Aurach gab es modderigen Schlick auf dem Grund - und wenn man heraus kam, hatten sich eklige Blutegel an den Beinen festgesaugt. Als wir einmal sahen, wie ein aufgedunsenes Schwein aus der Aurach in die Regnitz trieb, verging uns die Lust auf weitere Badefreuden.

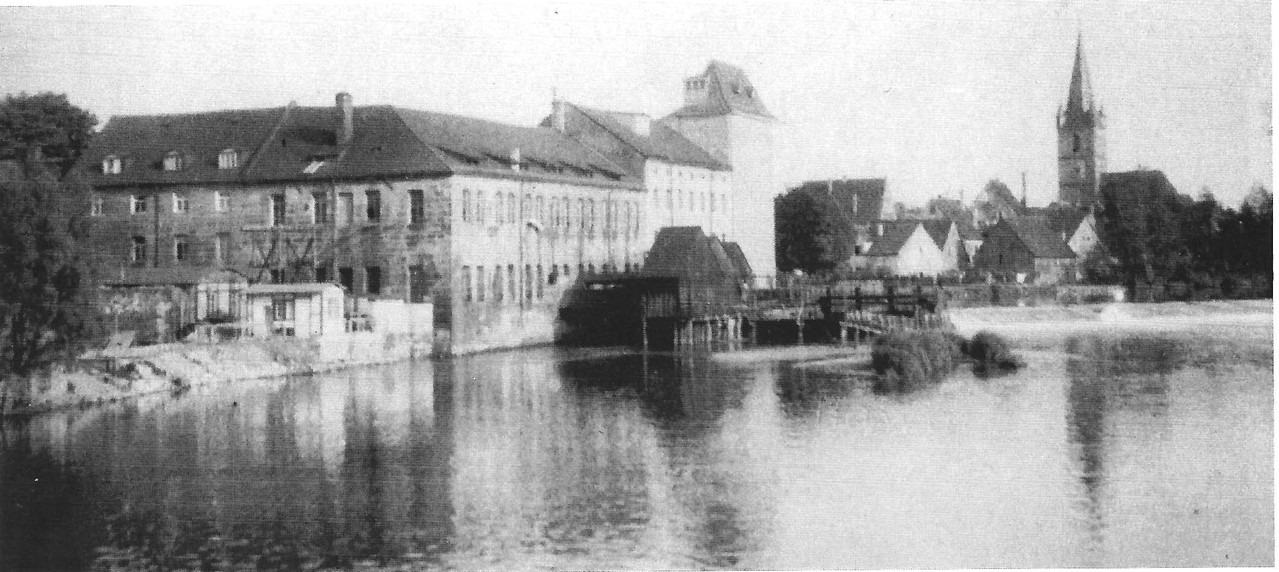

Ein paar Jahrzehnte früher hatten die Brucker dort sogar noch ein öffentliches Naturbad mit Steg und Umkleidehäuschen. Mein Großvater und mein Vater badeten in den 1930er Jahren auf den Sandbänken unterhalb des Regnitzwehrs.

Weil der elterliche Garten meines Freunds Karl direkt bis zur Regnitz reichte und mit allerlei verführerischen Gerätschaften bestückt war, gab es dort natürlich herrliche Spielmöglichkeiten. So besaßen die Drechslers ein altes, aus Holz und geteerter Leinwand gebautes Kanu. Statt der fehlenden Paddel benutzten wir Bohnenstangen und stakten das Boot quer zur Strömung in den Fluß. Dann ließen wir uns ein Stück treiben, um dann möglichst noch weit genug entfernt vom Wehr mit der Stange abzubremsen und zurück ans Ufer zu staken. Der alte Kahn leckte ziemlich - wir standen und saßen immer in muffig riechendem Wasser. Einmal brach bei einem Kurswechsel abrupt die Bohnenstange ab; das Boot schwankte stark, und ich fiel rückwärts ins Wasser. Wieder einzusteigen wäre unmöglich gewesen - also watete ich zurück ans Ufer und schob das Kanu dabei mit an. Noch abenteuerlicher war das Floß, das wir uns aus Blech-Benzinkanistern und daran festgebundenen Brettern gebaut hatten...

Auch der alte, schon lange nicht mehr genutzte Ludwig-Donau-Main-Kanal im Osten Brucks gehörte zu unseren bevorzugten Spielplätzen. Entlang der ehemaligen Treidelwege standen Birnen und Zwetschgenbäume mit herrlich schmeckenden Früchten. Im Kanalbett gab es nur noch wenig Wasser. Dort wuchsen Schilf, Binsen und Weidensträucher. Am spannendsten fanden wir aber die Brucker Kanalschleuse. Sie hatte wuchtige Tore aus Eichenholz, auf denen wir herumkletterten. Eines Tages im frühen Winter, als es schon sehr kalt und die Wasserfläche im Kanalbett gefroren war, rutschte ich vom Querbalken des Schleusentors ab und konnte in letzter Sekunde gerade noch zu Boden springen. Doch dann krachte ich bis fast an die Knie hart durch die Eisfläche in tieferes Wasser... Ich hatte mich zwar nicht verletzt, aber das eiskalte Wasser und die frostige Luft empfand ich als schmerzhaft. Mit voll gesogenen, quietschenden Schuhen und schweren tropfenden Hosenbeinen bemühte ich mich, so schnell wie möglich nach Hause ins Warme zu kommen. Natürlich gab's daheim erst mal ein Donnerwetter. So ähnlich wie ich es vorher schon mal beim Kanu-Unfall erlebt hatte, als ich von Kopf bis Fuß tropfnass erschienen war...

Ein weiterer Abenteuer-Spielplatz meine Kindheit befand sich auf einem weitläufigen, welligen, mit Föhren-Bauminseln bestandenen Gelände hinter dem südlichen Ortsrand Brucks westlich der Bahnlinie Bamberg-Nürnberg. Dort war am Rand des benachbarten Eltersdorfer Gemeindegebiets im 19. Jahrhundert ein Ziegelwerk entstanden, das den nördlich bis zur Brucker Gemarkung anstehenden roten Tonlehm abbaute. Deshalb hieß die Fläche in Dialektfränkisch auch "Lamagrum"; sprich: Lehmgrube. Zu unserer Zeit war die Ziegelherstellung fast schon eingestellt. Die größte Fläche der ehemaligen Tongrube wurde nicht mehr genutzt, so dass die Natur den Kahlschlag mit Kiefernbäumchen und fast mannshohem wunderbar gelb blühendem Ginster - den so genannten "Kuhschruten" - schon wieder bewucherte.

Wir fanden dort herrliche Steilabhänge, von denen man springen und in die man Höhlen bauen konnte. Überall auf dem welligen Gelände stieß man auf alte, mit Wasser gefüllte Abbaugruben, die nun als Weiher erschienen. Einige Jahre zuvor hatte ich mal zugesehen, wie mein Onkel Werner und seine Kumpels da drin tauchten und einen noch ganz intakt erscheinenden Wehrmachtskarabiner K98 herausholten.

Dort wo zuletzt noch Ton gewonnen worden war, verlief ein Schmalspurgleis, auf dem etliche Kipplorenwagen herumstanden. Die nutzten wir natürlich sofort als Fahrzeuge - obwohl es ziemlich mühselig war, die für unsere Verhältnisse schweren Metallwagen immer wieder die leichte Gleissteigung hinaufzuschieben. Am höchsten Punkt angekommen, hieß es schnell aufsteigen oder hineinspringen zur Abfahrt und bis zum unvermeidlichen Aufprall auf den letzten untenstehenden Wagen...

Irgendwann später wurde die "Lamagrum" sogar Schauplatz einer dramatischen Bandenschlacht. Das kam dadurch, dass die ständigen Rivalitäten zwischen den Kindern des alten Ortskerns und denen der Werksiedlung jenseits der Bahnlinie eines Tages eskalierten. Da ging folgende Nachricht durch den Pausenhof: "Heute Nachmittag um drei Uhr: Kampf gegen die Werksiedlung; Treffpunkt in der Lamagrum". Auf Nachfrage war zu erfahren, dass die "Frecker" vorher wieder mal welche von uns gefangen und verdroschen hatten. Damit war nun nicht nur Rache, sondern gleich die Klärung der Vorherrschaft zwischen den verfeindeten Ortsteiltruppen in einem Aufwasch unumgänglich. Der Gegner hatte die Fehdebotschaft mit den Kampfmodalitäten erhalten. Unser Dorfheer sammelte sich pünktlich auf dem ausgewählten Schlachtfeld. Ich hatte eine lange dicke Bambusstange dabei. Meine Schleuder und eine Handvoll Tonschusser steckten in der Hosentasche. Die meisten waren ähnlich bewaffnet. Manche hatten noch Holzschilde. Einer trug martialisch einen schweren Baseballschläger über der Schulter.

Von Osten her, von jenseits der Bahnlinie, kam das Siedlungsheer gezogen. Sie überquerten die tiefer liegende Bahntrasse, kamen den Damm herauf und wogten auf uns zu: eine ordentliche Schar mit Stecken, Knüppeln und mitlaufenden Bogenschützen... Als sie in ihrem normalen Gehschritt fast bei uns angekommen waren - und nun möglicherweise noch mal die Schlachtordnung bequatschen wollten - da schienen alle mit mir - unausgesprochen und ohne Kommando - die gleiche Idee zu haben: wir überrumpeln sie durch einen Überraschungs-Angriff! Ich schrie "vorwärts"- und lief im Schreien schon los. Links und rechts sah ich aus den Augenwinkeln mit mir rennende Köpfe, die wildes Kampfgeschrei ausstießen. Und schon hatten wir die Gegner erreicht. Es krachte und splitterte, als Stöcke und Stangen auf einander geschlagen wurden. Mein langer Bambusstab mit seiner großen Hebelwirkung brachte das kümmerliche Stöckchen meines Gegners sofort in die Defensive. Außerdem spreißelte das obere Ende meines Stabs und hing nun von oben herab wie ein mittelalterlicher Morgenstern. Als ich noch mal zuschlug, flog der Stock des Anderen davon - und er selbst machte sich schon rückwärts auf die Socken. Das machte mir noch mehr Mut, meine Distanzwaffe gegen die übrig gebliebenen Schreihälse in wilden, wuchtigen Schwüngen einzusetzen. So stieß ich immer tiefer in die feindlichen Reihen vor. Das herumschwirrende Ende meiner Stange wirkte offenbar so gefährlich, dass ich bald keinen Gegner mehr hatte. Nun konnte ich mich mal umsehen und stellte fest, dass der Werksiedlungshaufen in voller Flucht wieder den Bahndamm hinunter lief. Hinter mir humpelte aber noch einer von denen, der hatte vom Baseball-Schläger einen Treffer aufs Knie abbekommen. Als die anderen den gegenüberliegenden Bahndamm gerade wieder hinauf flohen, kam ausgerechnet ein Zug daher gerattert, so dass wir sie nicht sofort verfolgen konnten. Also flog stattdessen ein Hagel von Schottersteinen, die trotz des vorbeifahrenden Zugs vom Bahndamm aufgelesen und über den Zug hinweg geworfen wurden. Wir setzten nun auch unsere Schleudern ein und trafen wohl auch den einen oder anderen. Ich lief noch mit über die Gleise und den Bahndamm hinauf; aber die meisten unserer Gegner hatte sich durch die angrenzenden Gärten und andere Schlupflöcher bereits verdrückt. Einer war allerdings gefangen worden. Und nun wollten ihm drei von uns noch einen Denkzettel verpassen. Zwei hielten ihn fest, der Dritte band einen Strick um einen seiner Daumen, warf das andere Ende über den Ast einer Eiche - und dann zog er daran, so dass der Delinquent sich schon auf die Zehenspitzen stellte und fürchterlich zu schreien begann. Als sie das hörten, bekamen sie zum Glück für ihr Opfer offenbar doch Gewissensbisse... und sie ließen den Gepeinigten wieder laufen. Mich brachte dieses letzte Erlebnis zum Entschluss, dass ich nun genug hatte und nach Hause gehen würde. Das ganze Geschehen bis dahin hatte wahrscheinlich nur eine knappe viertel Stunde gedauert. An weiteren Kämpfen dieser Art war ich nicht mehr beteiligt. Doch fand ich eine Erfahrung in mir bestätigt, die ich aus einer früheren Schneeballschlacht kannte: Wenn ich in bestimmten Momenten entschlossen voran gehe und die Initiative ergreife, kann ich andere mitziehen und sie sogar anführen! Das fühlte sich gut an...

Natürlich waren die Bandenschlacht und andere Abenteuerspiele irgendwie auch Mutproben. Allerdings haben wir den Begriff nie verwendet. Wir scheuten einfach vor extremeren Herausforderungen nicht zurück - und empfanden dabei kaum Angst. Falls jemanden aber plötzlich doch dieses bauchgrimmige "Hosenscheißergefühl" bei einer Aktion überfiel - hat er es natürlich nie zugegeben. Da wirkte eine Gruppendynamik. Jeder wollte das mitmachen, was die anderen vormachten - und sich nicht als Angsthase oder Schisser ins Abseits stellen...

Mein mulmigstes Erlebnis hatte ich bei einer Kletter-Herausforderung mit einem Freund: als wir einen Stahlgitter-Strommast hinauf enterten, der vor dem nördlichen Ortseingang in der Nähe der Kanalbrücke stand. Meiner Erinnerung nach führte über ihn zwar keine Starkstromleitung mehr - aber er war doch ziemlich hoch und klettertechnisch sehr tückisch. Anfangs ging es ganz gut. Wir hangelten uns über die kantigen schrägen Profil-Querstreben nach oben. Dazwischen kamen immer wieder horizontale Verstrebungen, wo man kurz mal mit nicht abgewinkelten Füßen stehen konnte. Je weiter wir aber hinaufkamen, desto schwerer wurde mir die Sache. Nicht nur, weil meine Kräfte nachließen und die Beinmuskeln leicht zitterten. Nun spürte ich auch die Höhenwirkung! Intuitiv konzentrierten wir uns beide auf die erhabene, nur durch die Kirchturmspitze noch unwesentlich gestörte Rundumsicht, die wir von unserem ganz schön luftigen Standort schätzungsweise rund 20 Meter über dem Boden genießen konnten. Direkt nach unten hinab zu schauen, war allerdings weniger angenehm. Das erzeugte sofort ein flaues Gefühl im Magen. Ich war richtig froh, als mein Vorschlag, doch jetzt mal wieder runter zu turnen, sofort angenommen wurde...

Nicht ganz so aufregend, aber immer sehr verlockend empfand ich die Kletterabenteuer, die es im Sommer und im Herbst beim Obstklauen zu bestehen gab. Das affenartig schnelle Besteigen von Kirsch- und Birnbäumen versprach zwar köstliche Belohnungen - aber so ein Aufstieg konnte auch mal sehr schwierig werden, wenn der unterste Ast zu hoch hing. Dann hieß es Anlauf nehmen, hochspringen - und den Ast so in den Griff bekommen, dass man sich auch hinaufziehen konnte. Wer im Geäst schon weiter noch oben gestiegen war, weil dort noch die besten Früchte lockten, der konnte urplötzlich fast zu Tode erschrecken - wenn der unachtsam ausgewählte Standast mit lautem Knacken abbrach - und man ratz-fatz durchschlagend auf dem Boden landete. Mir ist das nur zweimal passiert. Einmal bin ich allerdings hart aufs Steißbein geprallt und hatte danach ziemliche Schmerzen beim Gehen.

Neben der sportlichen Herausforderung reizte uns noch der Nervenkitzel, wenn wir zum Klauen nicht nur über einen Zaun oder eine Mauer klettern mussten, sondern auf dem Grundstück vom Obstgartenbesitzer sogar erwischt werden konnten.

Zu den besonders beliebten Kirschklau-Grundstücken gehörte der von einer höheren Mauer umgebene Pfarrgarten. Die besten Klaubirnen gab es auf dem Grundstück des Dorfarztes Dr. Lindner in der Schorlachstraße. Da stand das Tor und damit unser Rückzugsweg immer offen. Als ich eines Tages mit einer größeren Meute dort plündernd eingefallen war und wir uns mit voll gestopften Hosentaschen schon wieder auf dem Rückzug befanden, geschah etwas völlig Unerwartetes: die Haustür ging auf, eine Frau kam ein Stück herausgelaufen und rief uns in fast verzweifeltem Ton hinterher: "Ihr müsst doch nicht weglaufen - ihr könnt die Birnen doch haben!" So was hatten wir aber noch nie gehört! Und damit kam sie bei uns auch überhaupt nicht an. Kein Klau - kein Spaß - so war das!

Der Ehemann dieser Frau - der praktische Arzt und Medizinalrat Dr. Ludwig Lindner - zählte sicher zu den markantesten Figuren des Dorflebens. Wenn man ihm im Sommer auf dem Weg zu seinen Hausbesuchs-Patienten begegnete, wirkte es so, als hätte sich da ein kolonialer Tropenarzt aus der Zeit um 1910 nach Bruck im Jahr 1958 verlaufen: der schlanke ältere Herr trug randlose Augengläser und eine helle Schiebermütze, dazu einen Leinanzug mit Krawatte und Weste, helle Wickelgamaschen um die Hosenbeine, braune Halbschuhe und in der Hand eine altertümliche große braune Arztasche aus Leder.

Apropos Leder: Mit einer alten abgelegten Geldbörse der Eltern veranstalteten wir hin und wieder mal ein schönes Tretzspiel. Die Börse wurde mitten auf die Gasse hinter unserem Haus gelegt. An ihr war möglichst unsichtbar ein fester, schwarzer, langer Nähfaden befestigt. Der führte über den Boden und in unser Versteck hinter den Sträuchern in unserem Garten. Sobald jemand kam, die Börse liegen sah und sich gerade bückte, um sie aufzuheben, zogen wir blitzartig am Faden und ließen sie verschwinden. Noch lustiger wurde es, wenn der Geldbeutel in Etappen weiter ruckte, was den Beutelgierigen immer wieder zu Verbeugungen bewegte. Durch die Sträucher beobachteten wir die Szenerie. Den Impuls, sich gleich auszuschütten vor Lachen, mussten wir uns verkneifen, weil wir ja nicht entdeckt werden wollten. Hin und wieder aber war die Situationskomik doch so aufreizend, dass wir ein kicherndes Prusten nicht unterdrücken konnten. Die meisten Opfer ärgerten sich nur über diesen schlechten Scherz, schimpften laut in die Gegend und gingen einfach weiter. Bei Männern kam es aber schon vor, dass uns manche nur zu gern ein kräftige Backpfeife verpasst hätten - wenn wir nicht auf einem bewährten Blitz-Fluchtweg hinter das Haus, über den Zaun und die Hauptstraße hinunter verschwunden wären...

Das Spiel "Klingelsturm" hatte eine ähnliche Qualität wie der Juxgeldbeutel. Wir spielten es am liebsten in der Dämmerung - allerdings nicht allzu häufig und niemals an zwei Abenden hintereinander bei den selben Häusern. Schließlich konnten wir uns schon denken, dass nach einem Klingelabend manche Hausbewohner nur darauf warteten, es uns beim nächsten Mal heimzuzahlen...

Wenn die Bauern Anfang November die großen orangegelben Futterrüben ernteten, besorgten wir uns ein paar rundlich-dicke Exemplare dieser "Dorschen". So hießen sie im Dorfdialekt. Oben wurde ein flaches Deckelstück abgeschnitten; dann höhlte man die Rübe mit dem Taschenmesser aus, schnitzte Augenlöcher und einen Sägezahn-Mund in das Gehäuse, so dass eine Art Totenschädel entstand. Schließlich wurde der Rübenkopf unten begradigt und auf ein Holzbrettchen gestellt. Von innen trieb man jetzt einen Metall-Kerzenhalter mit langer Spitze (aus dem Adventskranz-Schmuck-Karton der Eltern entliehen) durch den Rübenboden ins Holzbrett. Ein dicker angezündeter Kerzenstumpen leuchtete den Kopf schaurig-flackernd von innen aus. Und mit dem Rübendeckel drauf war die Schädel-Illusion fast perfekt. Sobald es dunkel wurde, liefen wir mit unseren Totengeisterköpfen durch die Straßen, gaben dabei Töne wie "Huhu-Huuuu" von uns und verfolgten die Mädchen, die uns begegneten. Richtige Verfolgungsjagden gingen aber nicht, weil die Brett-Befestigung ein Schwachpunkt und die Kerze zugempfindlich war. Man wird in diesem Treiben unschwer das fränkische Original des erst Jahrzehnte später hier aufgekommen amerikanischen Halloween-Spektakels erkennen. Die dabei verwendeten großen gelben Kürbisse kannte man schon zu unserer Kinderzeit - aber damals waren sie nur zum Essen da. Während meiner Zeit bei der Urgroßmutter hatte es im Herbst hin und wieder Kürbisgemüse gegeben - mit Kartoffelbrei - dem so genannten Stampfer oder Stopfer. Für meinen Geschmack grenzten diese Mahlzeiten an Folter - weil wir Kinder damals alles aufessen mussten, was auf den Tisch kam. Trotz immer wieder aufkommenden Brechreizes bemühte ich mich also, die schrecklich süß-säuerlich schmeckenden Kürbisbrocken in schleimigem Sud, vermengt mit pampigem Kartoffelbrei hinunterzuwürgen.

Das beliebtestes Gebäude in Bruck bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen dürfte die Mehrzweckhalle gleich neben unserem Schul-Pausenhof gewesen sein: dort gab es Mittwochabend und an den Wochenenden Kinoprogramm. Gleichzeitig diente das Gebäude auch als Sporthalle - und wir Schüler hatten dort Turnunterricht. Durch die Bühne mit dem roten Samtvorhang und das Projektionsfensterchen in der gegenüberliegenden Wand wurden wir immer an die faszinierende Welt internationaler Filme erinnert, die sich hier für uns öffnete.

Der Vater meines Freunds Hermann Baer spielte dabei die Hauptrolle: er arbeitete im Nebenberuf als Filmvorführer. Unsere Favoriten waren amerikanische Western und Ritterfilme. So sahen wir die Schwarzweiß-Serie um den alten Cowboy-Kauz "Fuzzy" und als unseren ersten Farbfilm überhaupt "Häuptling Weiße Feder". Besonderen Eindruck hinterließ auch die Geschichte des Schwarzen Ritters "Ivanhoe", der im Heiligen Land kämpfte und dann nach England zurückkam, um seinem König Richard Löwenherz zu dienen. Hinterher spielten wir diese Filme natürlich nach. Für die Westerndarstellungen musste ich mal Cowboy, mal Indianer sein. Also besorgte oder bastelte ich die entsprechende Ausrüstung: eine Winchester-Unterhebel-Repetierbüchse wurde aus einem Holzbrett ausgesägt und mit Metallteilen realitätsnah ergänzt; ein Indianerdolch aus einem Nußbaumast geschnitzt und bemalt; Federschmuck, Revolvergürtel mit Holster und der dem Colt-Peacemaker nachgeahmte Zündplättchen-Revolver waren ohnehin aus dem Faschingsfundus schon vorhanden. Die Auseinandersetzungen im Mittelalter machten es notwendig, dass ich mich mit einem selbst gehobelten Holzschwert mit aufgenagelter Parierstange und einem bemalten Sperrholzschild wappnete. Bei früheren Ritterspielen hatte ich den runden Holzdeckel des Pumpsklos als Schild zweckentfremdet und nichts Anrüchiges dabei empfunden. Die nicht vorhandenen Helme ersetzten wir durch Wollstrickmützen und andere abenteuerliche Kopfbedeckungen. Ein hüpfend wippender Laufstil mit gleichzeitigem Zungenschlag an das Gaumendach imitierten den Ritt auf dem Schlachtross und dessen Hufgeklapper. Dass wir mit dieser genialen Darstellungsart ganz ohne Hilfsmittel wirkliche Vor-Reiter gewesen waren, zeigt sich in den 1980-er Jahren, als die Monty-Python-Truppe die "Ritter von der Kokosnuss" erfunden hatte. Beim Schwertkampf gab es aber kein So-tun-als-Ob. Wir schlugen auf die gegnerischen Schilde, dass sich dort große Macken bildeten oder unsere Holzklingen brachen. Wenn Schwert gegen Schwert geschwungen wurde, kam es gelegentlich sogar zu Blutverlusten, weil eine Parierstange plötzlich davonflog und das Schwert des einen schmerzhaft auf die Finger des anderen knallte...

Während mir die Mehrzweckhalle in ihrer Kino-Funktion sehr sympathisch war, mochte ich sie als Sporthalle nicht so gern. Wenn wir dort Turnunterricht hatten, waren zwar die Kino-Stuhlreihen entfernt - aber meistens mussten wir im Laufschritt erst mal diverses "Turnzeug" aus dem Geräteraum herbeiholen: die schweren blauen Turnmatten mit vier angenähten Trageschlaufen, Kästen, Böcke, Barren, Seitpferd, Bälle und so weiter. Wenn wir Ballspiele machten, schien für mich die Sonne. Beim Geräteturnen zogen Wolken auf. Da musste immer alles perfekt und militärisch-zackig auf Pfiff ablaufen. Je älter wir wurden, desto mehr Drill gab es beim Sport. Die Übungen an der Sprossenwand, an den Ringen, am Barren und am Seitpferd mochte ich überhaupt nicht. Am liebsten war mir noch das Springen über die Kästen. Als das eines Tages wieder mal dran war, sollten wir nach Anlauf und Absprung über ein Sprungbrett einen längs gestellten Kastenaufbau mit Körper-Überschlag überspringen. Das Wichtige dabei war, sich mit dem Absprung so weit zu schnellen, dass man beidhändig fast schon am hinteren Ende der Kasten-Lederpolsterung kopfüber aufstützen und dann den Körper mit Schwung nach vorne abkippen konnte. Bei mir klappte das zweimal wunderbar: ich kam nach den Überschlägen hinter dem Kasten gut und gerade wieder auf die Beine. Beim dritten und letzten Mal aber gelang mir der Absprung vom Brett nicht energisch genug, so dass ich schon kurz nach der Kastenmitte zum Aufstützen landete. Den Körper-Überschlag bekam ich zwar noch hin - nun war aber noch das Kastenende im Weg! Ich knallte mit dem Rücken voll gegen die hintere Kante und rutschte weiter auf die Bodenmatte. Ein wuchtiger Schmerz raubte mir den Atem - ich rang nach Luft - bekam aber keine. Da lag ich wie ein geprellter Frosch auf dem Rücken, röchelte und schnappte verzweifelt mit dem Mund gegen das Erstickungsgefühl. Der Lehrer kam gerannt, schob die beiden Schüler zu Seite, die mir eigentlich Hilfestellung hätten geben sollen, und fragte: "Hast Du Dich verletzt?" Ich versuchte zu antworten - und bemerkte dabei, dass ich nun wieder besser Luft bekam. Der Rücken tat immer noch höllisch weh. Man führte mich zur Seite und sagte, ich solle mich hinsetzen. Mit der Zeit ging es etwas besser. Dann meinte der Lehrer: "Du gehst am besten heim und ruhst Dich aus, Helmut geht mir Dir!"

So war das in der Zeit meiner wilden Kinderjahre: Kein Arzt, kein Krankenwagen, keine Untersuchung... Ich hatte wohl sehr viel Glück gehabt - und nach ein paar Tagen war alles schon wieder vergessen.